Les vitamines: ne pas en donner inutilement !! ca ne sert alors à rien !

Pour l’homme, on compte 13 vitamines que l’on peut classer en vitamines liposolubles (A, D, E et K) et vitamines hydrosolubles (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C). La plupart des vitamines nécessitent une activation (sauf les vitamines C et E). Leurs rôles sont multiples, allant d’une action génomique (fixation sur un récepteur nucléaire) à une fonction de coenzyme, mais aussi de transfert de groupement et d’antioxydant.

Les vitamines sont des molécules organiques non synthétisées ou de façon insuffisante par le corps humain. Elles sont indispensables et doivent donc être apportées par l’alimentation. Elles n’ont pas de valeur énergétique.

Lorsque les besoins ne sont pas couverts, une carence s’installe de façon plus ou moins rapide (de quelques mois à quelques années) selon la vitamine concernée. Les vitamines qui peuvent être stockées de façon significative dans l’organisme sont les vitamines A, D, E et B12. En premier lieu intervient une diminution des réserves jusqu’à épuisement, puis des signes fonctionnels apparaissent, précédant des signes cliniques irréversibles qui traduisent des lésions anatomiques fixées.

Une fois absorbées, elles sont stockées dans le tissu adipeux (vitamines D et E), dans le foie (vitamines A et B12) et les réserves peuvent subvenir aux besoins pendant plusieurs mois, voire années. En cas de déficit en une ou plusieurs vitamines, les réserves diminuent jusqu’à l’épuisement, c’est alors qu’apparaissent des signes fonctionnels puis des signes cliniques qui peuvent être irréversibles.

En dehors de la vitamine D, qui nécessite une supplémentation indispensable de 0 à 18 ans selon les recommandations de la SFP de 2021, toutes les vitamines sont apportées par une alimentation diversifiée . Cependant, on constate que de nombreux parents donnent des compléments vitaminiques à leurs enfants essentiellement pour lutter contre la fatigue ou les infections.

En effet, en France, une étude déjà ancienne, ayant inclus 1 455 enfants de 3 à 17 ans, retrouvait que 12 % des participants prenaient des compléments vitaminiques. Ces compléments avaient peu d’impact sur les apports usuels quotidiens. Le statut en vitamine C était amélioré sans qu’il soit possible de déterminer si cela avait un impact clinique. Il n’y avait pas de risque de surdosage vitaminique, sauf en vitamine D avec des compléments inadaptés .

Donc chez l’enfant sain non suspect de pathologie, la prise de compléments vitaminiques n’a pas de réel intérêt démontré. De plus, un apport trop élevé de vitamines n’améliore pas les performances d’un organisme qui fonctionne déjà correctement. Une surconsommation régulière de vitamines pourrait même avoir, à moyen ou long terme des effets toxiques (essentiellement pour les vitamines liposolubles, les vitamines hydrosolubles étant éliminées par voie urinaire).

À l’inverse, certaines situations cliniques sont à risque de déficit, voire de carence en certaines vitamines. Il est donc utile de les connaître ainsi que les signes cliniques qui s’y rapportent.

Manque de vitamines?

Une carence en vitamine peut avoir des causes différentes. Il peut s’agir d’un défaut d’apports oraux, d’une diminution de l’absorption intestinale (maldigestion, malabsorption), d’un déficit en protéine de transport/distribution, d’un défaut du processus biochimique d’activation, de fixation aux sites d’action, d’un défaut de stockage, de pertes accrues, d’une augmentation des besoins ou d’interactions médicamenteuses. Les carences vitaminiques par défaut d’apport sont rares en France et dans les pays riches, et touchent principalement les patients dénutris ou porteurs de pathologies chroniques spécifiques. Les malabsorptions digestives sont très pourvoyeuses de carences vitaminiques.

Attention les végétaliens!

Les vitamines (hormis la vitamine D) sont nécessairement et intégralement apportées par l’alimentation. Les enfants et adolescents ayant une alimentation omnivore même peu variée ne sont pas exposés à un déficit en vitamines. Les végétaliens s’exposent en revanche à une carence en vitamine B12. Certaines pathologies ou prise de médicaments nécessitent des supplémentations vitaminiques. En dehors de ces situations, les compléments vitaminiques n’ont pas d’intérêt prouvé chez l’enfant que ce soit pour lutter contre la fatigue ou renforcer le système immunitaire. Il n’y a pas de risque de surdosage avéré lors de prises ponctuelles sauf avec des compléments de vitamine D inadaptés mais la consommation chronique ou à fortes doses de vitamines pourraient avoir des effets néfastes.

C’est quoi une référence nutritionnelle?

Le terme général « référence nutritionnelle » regroupe un ensemble de valeurs d’apports alimentaires en nutriments qui varient en fonction de l’âge et du sexe mais aussi en fonction du niveau d’activité physique, de l’état physiologique (comme la grossesse par exemple) ou encore des habitudes alimentaires. Ces références nutritionnelles sont utiles aux professionnels de santé et notamment aux spécialistes de la nutrition et de la diététique pour élaborer un régime alimentaire varié et équilibré couvrant les besoins de différents groupes de population : nourrissons, enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes et allaitantes, personnes âgées) en bonne santé, sans conduire à des excès d’apports. Dans cet article, vous trouverez une description synthétique des fonctions, des sources alimentaires et des références nutritionnelles disponibles pour l’ensemble des vitamines et minéraux.

Dossier réalisé et publié par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) avril 2021

Et tous mes autres livres faits pour vous

ET aussi du même auteur…

SOMMAIRE

1. Définitions des différents types de références nutritionnelles

- Besoin Nutritionnel moyen (BNM)

Le BNM est le besoin moyen au sein de la population, tel qu’estimé à partir de données individuelles d’apport en relation avec un critère d’adéquation nutritionnelle lors d’études expérimentales.

Les critères d’adéquation nutritionnelle utilisés sont souvent des critères de bilan en nutriment, ou de renouvellement métabolique, de modification de l’état des réserves, ou des marqueurs des fonctions associées au nutriment lors d’études de déplétion-réplétion. Dans certaines situations physiologiques comme la croissance ou la grossesse, le besoin peut être calculé par la méthode factorielle sur la base des critères précédemment décrits et en tenant compte de composantes supplémentaires liées à ces situations.

- Référence Nutritionnelle pour la population (RNP)

La RNP est l’apport qui couvre en théorie le besoin de presque toute la population considérée (97,5 % dans la plupart des cas), tel qu’estimé à partir des données expérimentales.

La RNP est calculée à partir de l’estimation des paramètres de la distribution du besoin. Le plus souvent, on considère que la distribution du besoin dans la population suit une loi normale. La RNP est estimée à partir du BNM auquel on ajoute deux écart-types, pour déterminer ainsi l’apport qui couvre le besoin de 97,5 % de la population. L’écart-type étant le plus souvent estimé à 15 % du BNM, la RNP équivaut alors à 1,3 fois le BNM.

Cette définition correspond à celle du terme « apport nutritionnel conseillé » (ANC), qui n’a plus cours aujourd’hui et qui était également utilisé par extension pour l’apport satisfaisant (AS).

- Apport satisfaisant (AS)

L’AS est défini comme l’apport moyen d’une population ou d’un sous-groupe pour lequel le statut nutritionnel est jugé satisfaisant. L’AS est la référence nutritionnelle retenue dès lors que :

- le BNM et donc la RNP ne peuvent pas être estimés, faute de données suffisantes ;

- la valeur de RNP peut être estimée mais n’est pas jugée satisfaisante. Lorsque des études d’observations de population à long terme montrent des effets sur la santé, comme par exemple la prévention de maladie, elles peuvent être prise en compte pour définir un AS..

Les données utilisées pour estimer le statut nutritionnel sont souvent obtenues par des études d’observation mais proviennent parfois d’études expérimentales.

- Limite supérieure de sécurité (LSS)

La LSS est définie comme l’apport journalier chronique maximal d’une vitamine ou d’un minéral considéré comme peu susceptible de présenter un risque d’effets indésirables sur la santé de toute la population.

Dossier réalisé et publié par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) avril 2021

Et tous mes autres livres faits pour vous

ET aussi du même auteur…

2. Les vitamines :

- Vitamine A

- Vitamine B1

- Vitamine B2

- Vitamine B3

- Vitamine B5

- Vitamine B6

- Vitamine B8

- Vitamine B9

- Vitamine B12

- Vitamine C

- Vitamine D

- Vitamine E

- Vitamine K

- Choline

3. Les minéraux :

Dossier réalisé et publié par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) avril 2021

Et tous mes autres livres faits pour vous

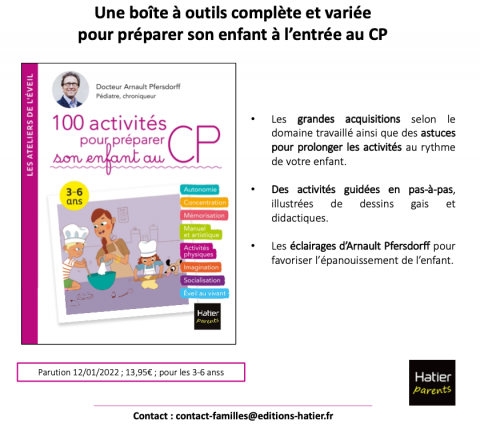

ET aussi du même auteur…