L’émission « Grand bien vous Fasse » d’Ali Rebeihi sur France Inter

On y a parlé de bébé cet inconnu et de sa manière de communiquer. C’est ICI

Les pleurs des bébés ont souvent des causes variées. Découvrez comment les décrypter et y répondre efficacement pour apaiser votre bébé et mieux comprendre ses besoins.

Du premier cri de naissance aux pleurs de détresse, les pleurs sont un langage qui extériorise leurs émotions, leur état intérieur. Des pleurs essentiels à leur survie, à leur développement. Alors comment bien écouter, comprendre et répondre aux pleurs des bébés, comment les apaiser, les calmer de façon appropriée ?

Faut-il toujours arrêter leurs pleurs ? Nos spécialistes nous dirons s’il est vraiment possible d’identifier les raisons de leurs pleurs, en se contentant de les écouter.

Invités

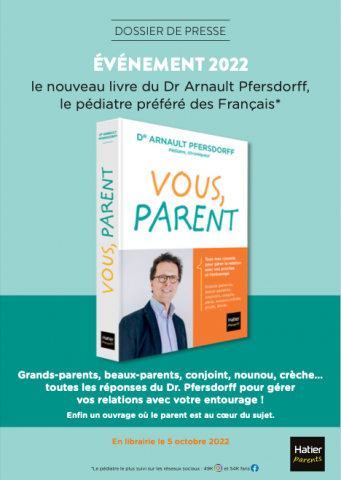

- Arnault Pfersdorff, pédiatre, chroniqueur dans « La Maison des Maternelles » (9h25 sur France 2), ancien interne des hôpitaux et ancien chef de clinique des universités. Il est également le fondateur de la plateforme « pédiatre-online ». Il est l’auteur de « Bébé, premier mode d’emploi » (Hachette Pratique, 2017) et plus récemment de « Votre Ado : le décrypter, le motiver, l’aider à s’accomplir » (Hatier, 2024).

- Nicolas Mathevon, professeur de neurosciences à l’Université de Saint-Etienne, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (PSL) et membre de l’Institut Universitaire de France. Il dirige des recherches sur les pleurs des bébés depuis une quinzaine d’années. Il est l’auteur de « Comprendre son bébé. Le langage secret des pleurs » (Tana, 2025).

- Alexia Poirier, infirmière puéricultrice et autrice de Bienvenue bébé (Hachette 2024).

Tous les bébés pleurent, c’est leur seul moyen d’expression

L’ensemble des études pédiatriques sur les pleurs des tout-petits bébés, depuis la naissance jusqu’à l’âge de deux ou trois mois, sont unanimes : le pleur, c’est vraiment un des seuls modes de communication que les bébés possèdent. Alors que le bébé n’a pas les moyens de parler, il possède l’extraordinaire moyen de se faire entendre grâce à ses pleurs. C’est un moyen, le seul langage non-verbal dont ils disposent, très efficace pour qu’on s’occupe de lui, explique le neuroscientifique Nicolas Mathevon : « C’est universel, tous les bébés humains pleurent, mais tous ont leur propre signature individuelle par leur voix. Le pleur, c’est un signal acoustique qui va porter de l’information et qui est adressé à des auditeurs, ses parents en premier lieu, qui vont s’occuper du bébé. C’est un appel à l’aide, un signal qui est issu de l’évolution biologique et naturelle de notre espèce. C’est un processus inné dans le sens que le bébé n’a pas besoin d’apprendre à pleurer. Quand le bébé a besoin de quelque chose, il va pleurer« .

Le pédiatre Arnault Pfersdorff ajoute que « certes, ça peut être intense, pour pas grand-chose, comme pour quelque chose de plus grave, mais il faut savoir qu’un bébé qui ne pleure pas à la naissance, c’est inquiétant. On a besoin d’entendre le pleur ou le premier cri qui signifie avant tout qu’il est en vie, et qu’il s’oxygène bien« .

Ne surtout pas céder à l’angoisse de l’incertitude

Comprendre les pleurs de son bébé est un défi pour tous les parents. L’angoisse de ne pas savoir répondre à ses besoins est fréquente, surtout lors d’une première expérience. Face à cette situation, le pédiatre Arnault Pfersdorff conseille aux jeunes parents d’apprendre à décrypter les pleurs de leur nourrisson : « Écoutez-le, car vous allez vous apprivoiser mutuellement. On rassure les parents parce que très vite, le pleur est une source d’angoisse. […] Donc, apprendre à décrypter, se rassurer et à ne surtout pas culpabiliser. Et on voit très vite des parents qui, tout de suite, comparent, voient comment ça se passe pour le bébé d’autrui, mais il ne faut pas comparer, car chaque enfant a un rythme différent« .

Le pédiatre Arnault Pfersdorff souligne quant à lui la difficulté que cette incompréhension peut engendrer chez les parents, et encourage à ne surtout pas céder au stress : « C’est un vrai souci parce que le parent, par définition, veut apporter le confort, rassurer son enfant. Il n’y a rien de pire pour un parent, et surtout quand c’est un premier bébé, de ne pas arriver à le consoler, même en faisant beaucoup de portage. Mais il faut apprendre à se rassurer en évitant de mal réagir envers le bébé, au risque de se laisser porter par le stress« .

C’est un signal d’alerte difficilement indentifable dans tous les cas

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les pleurs de bébé ne sont pas un langage codé. S’il est naturel de chercher à comprendre la cause des pleurs, Nicolas Mathevon met en garde contre les idées reçues. « Généralement, tout le monde pense qu’il est possible d’identifier la cause d’un pleur, mais en réalité, en faisant des analyses assez poussées des pleurs des bébés, il s’avère qu’il n’y a en réalité aucune information quant à la cause des pleurs. Le pleur, c’est ce qu’on appelle un signal gradé qui peut aller depuis une faible intensité jusqu’à une forte intensité, dont les caractéristiques de hauteurs vers plus ou moins aigus ou graves, peuvent changer. Le bébé a à sa disposition un signal qu’il peut modifier à façon, et ce signal gradué va permettre de coder un certain niveau de stress ou de détresse, ou de douleur ou d’inconfort, mais ne lui permet pas de coder la cause du pleur. Donc, en tant que parent, on peut simplement essayer de deviner ou de décoder la cause du pleur d’un bébé, mais on le fait toujours dans certains contextes (par exemple, quand on n’a pas nourri son bébé depuis un certain nombre d’heures, il est fort probable qu’il va pleurer parce qu’il a faim)« .

Se fier aux changements d’intensité

Si le contenu du message que bébé cherche à nous faire comprendre reste inaccessible, les parents peuvent toutefois apprendre à identifier des variations dans l’intensité des pleurs. Arnault Pfersdorff suggère de « se fier au contexte et au seul changement potentiel de tonalité, qui sont les seuls éléments déterminants. Chaque bébé va pleurer différemment et ce qu’il faut repérer, ce sont les changements qui indiquent des problèmes, car on connaît son bébé mieux que quiconque« .

Nicolas Mathevon confirme cette observation et met en avant certains signaux d’alerte : « Tout changement brutal doit interpeller, soit un pleur qui va devenir beaucoup plus fort, plus intense ou, au contraire, un pleur qui va devenir une sorte de gémissement qui fait qu’on ne reconnaît plus la signature habituelle de son bébé, ça doit servir d’alerte importante. Par exemple, les pleurs rugueux donnent des indications, car si le bébé ressent de la douleur, là les choses vont être différentes, il va mettre beaucoup plus d’énergie dans son souffle, les cordes vocales vont être beaucoup plus tendues et cette proportion de rugosité, c’est le meilleur marqueur qu’on ait trouvé dans une analyse de la douleur« .

► On se demande aussi s’il est vérifié que les bébés pleurent davantage en fin de journée (pleurs de décharge) ? Qu’en est-il également des pleurs de coliques ? Et si mettre bébé sur le ventre peut lui apporter des bienfaits… ? Écoutez l’intégralité de l’émission pour le savoir…

Pourquoi bébé pleure?

Dès la naissance, un nouveau-né pousse son premier cri « libératoire » au sortir du ventre de sa mère, celà lui permet de « déplisser » ses poumons qui vont alors pouvoir occuper toute la cage thoracique et lui permettre de respirer. Celà est suivi de quelques pleurs pour signaler sa présence, qu’il a droit éventuellement, le. bruit nouveau, tout ce monde dans lequel il plonge d’un coup.

Par la suite, il conservera cette habitude de pleures, car c’est le seul moyen qu’il a pour communiquer avec son entourage. Son pleur se doit d’être strident, il doit s’entendre de loin, car il est dépendant à 100%.

Les causes des pleurs?

Un bébé soit ne pleure pas et est calme, soit d’un coup se met à hurler, il n’y a pas vraiment de « pleur intermédiaire ». Il est capable de partir en live d’un coup, et de se calmer aussi vite.

Mais pas toujours: bien sur ce peut être un rot qui ne passe pas, un bras mal positionné, un gaz ou une colique, un lait qui ne lui plait pas, il a trop chaud ou froid, etc.

Mais il faut aussi savoir éliminer d’autres causes: un reflux, une allergie, une hyperacousie, un pathologie digestive, les suites d’un accouchement médicalisé (ventouse, forceps, césarienne en urgence).

Ce sera au pédiatre, avec le ou les parents de décrypter.

La douleur du nouveau-né mieux prise en charge?

La douleur du nouveau-né en période néonatale a longtemps été niée et insuffisamment voire non traitée. L’accroissement des connaissances anatomiques et neurophysiologiques à la fin du 19e-début du 20e siècle, conférant au nouveau-né une forme d’insensibilité du fait de l’immaturité de son système nerveux, a paradoxalement enfermé le corps médical dans un certain déni, refusant à l’infans, “celui qui ne parle pas”, la possibilité de souffrir. Les travaux fondateurs de K.J. Anand, anesthésiste pédiatre américain, publiés en 1987, ont levé le voile sur certaines pratiques que l’on jugera aujourd’hui ancestrales mais qui semblaient justifiées jusque-là. Si la douleur du nouveau-né est désormais reconnue, sa prise en charge reste encore bien souvent insuffisante, quel que soit le niveau de développement du pays concerné. En raison des conséquences immédiates et à long terme de la douleur en période néonatale, celle-ci doit pourtant être prévenue, évaluée et traitée, chez le nouveau-né prématuré comme chez le nouveau-né à terme, à l’hôpital comme en médecine de ville.

En pratique quotidienne, un nouveau-né qui semble douloureux doit faire l’objet d’une consultation très attentive par le médecin à la recherche d’une cause :

- interrogatoire “policier” (début, durée et intensité des cris dans le nycthémère, ou au contraire enfant “trop calme”, sommeil, appétit, relation, réconfort) ;

- signes associés et examen clinique complet de l’enfant nu (fièvre, éruption, examen neurologique complet, diarrhée, vomissements, hernie, déformation osseuse, examen ORL, etc.) ;

- évaluation de la douleur, au repos et à la mobilisation, idéalement en utilisant l’échelle ÉVENDOL (échelle d’ÉValuation ENfant DouLeur), facile et rapide à réaliser : valeurs de 0 à 15, avec un seuil de traitement supérieur ou égal à 4 [19].

Les situations de douleur prolongée chez le nouveau-né sont rares en pédiatrie ambulatoire et résultent le plus souvent d’une pathologie rare plus ou moins grave (entérocolite, volvulus, pathologie tumorale, soins palliatifs, etc.) ayant fait l’objet d’une évaluation et d’une prise en charge hospitalière préalable et souvent poursuivie par une hospitalisation à domicile.

Le traitement d’une douleur aiguë sera à la fois étiologique (sa cause) et symptomatique (prise en charge de la douleur).

Toute fièvre chez un nourrisson de moins de 3 mois implique une hospitalisation initiale. En médecine ambulatoire, en effet, les moyens antalgiques sont très limités pour le nouveau-né et l’enfant de moins de 3 mois, se résumant au paracétamol et aux moyens non pharmacologiques, qui peuvent être employés en toute circonstance : douleur aiguë, symptôme de maladie, douleur provoquée par un soin – la plus fréquente chez le nouveau-né et le petit nourrisson.

Ces moyens non pharmacologiques sont les suivants :

- la présence des parents, qui doit être encouragée et favorisée en toute circonstance, s’ils le souhaitent ;

- l’environnement (bruit, lumière, manipulations brusques ou répétées) ;

- le peau-à-peau ;

- le regroupement en flexion le long de la ligne médiane (facilitated-tucking) ;

- l’emmaillotement, seulement sous surveillance stricte à domicile ;

- l’allaitement maternel ;

- la succion d’une tétine (succion non nutritive : SNN) ;

- une solution sucrée (saccharose ou solution glucosée à 30 %) associée à la SNN.

Attention :

– Les solutions sucrées, considérées par certains comme des moyens pharmacologiques, doivent être réservées aux gestes douloureux (classiquement : effraction cutanée) et être administrées par un professionnel de santé et non par les parents. Elles ne doivent pas être recommandées en analgésie de fond à domicile.

– Le lait, même de mère, est moins efficace que le saccharose, et le G10 % est inefficace.

– Le miel et le sucre de canne sont contre-indiqués avant l’âge de un an (risque de botulisme).

Lire la suite ICI