credit @sirimaderes

Ce n’est pas parce-ce que votre enfant est « agité » qu’il faut le taxer d’hyperactif ou lui coller l’étiquette de troubles de l’attention et/ou d’hyperactivité.

Certes, c’est vous les parents qui êtes les mieux placés pour constater que votre enfant a peut-être un comportement par tout à fait comme un de vos autres enfants ou l’enfant des autres.

La maitresse va peut-être aussi attirer votre attention en vous disant qu’il perturbe le cours (elle n’utilisera pas ces mots, bien sûr, les enseignants sont formés), qu’il ne se concentre pas, qu’il passe d’un sujet à l’autre, qu’il embête peut-être son voisin, etc.

Vous même à la maison, vous avez remarqué certaines choses, mais jusqu’à l’âge de trois ans, il n’allait pas encore à l’école, peut-être allait-il à la crèche, mais ça se passait pas trop mal.

Et tout d’un coup, le verdict tombe: « peut-être devriez-vous le montrer à une psychologue« . Ce genre de phrase tombe un jour ou l’autre: l’école, l’entourage, votre mère, la grand-mère, une tante, un oncle, une copine, ou tout simplement vous avez lu des articles là dessus.

Le TDAH touche entre 3 à 10 % des enfants selon les études, avec une prévalence estimée autour de 5 % chez les adultes. Le DSM-5 précise que les symptômes doivent être présents depuis l’enfance (avant 12 ans), durer depuis plus de 6 mois, apparaître dans au moins deux environnements (école et maison, par exemple) et entraîner une altération significative du fonctionnement.

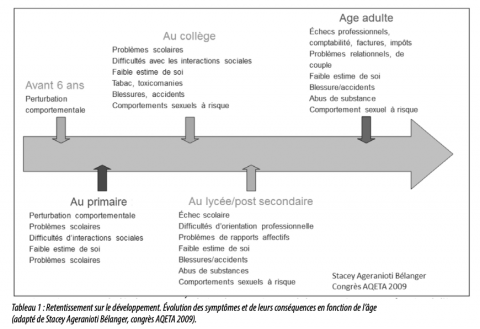

Chez les enfants, on observe des fautes d’étourderie, une agitation motrice constante, des oublis fréquents, une difficulté à attendre son tour ou à terminer une tâche. À l’adolescence, les symptômes évoluent : l’agitation devient souvent interne, la désorganisation prend le dessus, les projets s’accumulent sans être finalisés.

Les erreurs diagnostiques sont fréquentes, d’où la nécessité d’une évaluation rigoureuse basée sur des entretiens cliniques, des échelles standardisées (Conners, SNAP-IV, ADHD-RS) et parfois des bilans orthophoniques, psychomoteurs ou neuropsychologiques selon les besoins. L’HAS rappelle que tout médecin, dès lors qu’il est formé, peut poser un diagnostic de TDAH et que le bilan neuropsychologique, bien qu’utile, n’est pas indispensable pour poser le diagnostic.

Le TDAH est rarement isolé. Il coexiste fréquemment avec d’autres troubles : troubles anxieux (25 à 50 %), troubles de l’humeur (jusqu’à 40 %), troubles oppositionnels ou des conduites (jusqu’à 60 %), troubles spécifiques des apprentissages (50 à 80 %), troubles du sommeil et, plus tard, addictions ou conduites à risque. Distinguer clairement ces tableaux est indispensable pour ne pas passer à côté du trouble principal ou négliger une comorbidité majeure. Le diagnostic différentiel est donc essentiel : par exemple, un enfant anxieux peut sembler distrait car il rumine en permanence, un enfant avec TSA peut rencontrer des difficultés attentionnelles mais, pour des raisons très différentes, un enfant opposant peut apparaître comme impulsif alors qu’il cherche avant tout à défier l’adulte. C’est l’histoire développementale, l’intensité, la persistance des signes et surtout les mécanismes sous-jacents qui permettent de trancher.

Trois gammes de symptômes caractérisent le TDAH : hyperactivité, impulsivité, inattention. Les deux premières sont plus facilement repérées notamment à partir de la petite enfance, compte tenu du caractère « bruyant » des manifestations comportementales qui peuvent ainsi donner l’alerte aussi bien à la maison qu’à l’école, le plus souvent à partir de la scolarité en maternelle.

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble neurodéveloppemental bien documenté depuis plus de 2 siècles. Pourtant, ce trouble reste encore aujourd’hui mal compris, souvent sous-diagnostiqué -notamment chez les filles- et trop souvent perçu comme un problème d’éducation ou un effet de mode.

Les recommandations de la HAS, publiées en 2024, rappellent l’importance d’un repérage précoce, d’une évaluation rigoureuse et d’un accompagnement global, coordonné et évolutif.

En parler avec votre pédiatre, c’est certain. Lui-même aura probablement remarqué quelque chose, surtout s’il suit votre enfant depuis la naissance. Il aura peut-être usé de circonvolutions pour vous rassurer, mais peu à peu il note des choses dans le dossier, surtout en fonction du comportement de votre enfant au cabinet (parfois des enfants démontent le cabinet du pédiatre, et certains parents disent alors: « vous voyez Docteur, à la maison il fait pareil… ».) C’est notre métier de dépister, souvent avant que les parents ne s’en rendent compte eux-mêmes.

Donc à un moment donné, le plus tôt possible, avec le professionnel de santé, il faudra bien avancer. Savoir si oui ou non il est atteint de ce syndrome qui fait peur. Dont on ne sait s’il est génétique, familial, environnemental, etc.

Un site de référence: https://www.tdah-france.fr

Mieux dépister

Si les recommandations de la Haute Autorité de santé ont apporté un meilleur éclairage sur la démarche diagnostique et des précisions sur la prise en charge thérapeutique des enfants et adolescents atteints de TDAH, leur parcours de soins reste souvent difficile. Pourtant ce trouble, qui concerne 5 % des enfants et près de 3 % de la population des adultes, représente un véritable problème de santé publique. Le parcours de soins tracé par la HAS n’est pas toujours réalisable faute de professionnels disponibles

Trouble du neurodéveloppement caractérisé par des troubles d’attention associés, ou non, à de l’impulsivité et à de l’hyperactivité, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) se manifeste dans l’enfance et affecte la vie scolaire, relationnelle et familiale. Ces symptômes persistent à l’âge adulte dans la moitié des cas environ.

Le TDAH s’associe fréquemment à d’autres troubles comme les troubles « dys », le trouble du développement de la coordination (dysgraphie…), les troubles anxieux, les troubles du comportement tels que les troubles oppositionnels avec provocation ou les troubles des conduites, les troubles du sommeil, les troubles de l’humeur et à des manifestations de dysrégulation émotionnelle.

L’expression du TDAH varie selon le sexe. La forme combinée serait plus fréquente chez les garçons alors que la forme inattentive serait plus fréquente chez les filles, ce qui rend le TDAH moins repéré chez elles.

L’atteinte des fonctions attentionnelles affecte également les fonctions exécutives, comme le contrôle de l’inhibition motrice ou verbale, la planification, l’organisation, la flexibilité cognitive et la mémoire de travail.

La cause du TDAH n’est que partiellement connue. Elle intrique des facteurs génétiques et épigénétiques ainsi que des facteurs environnementaux, exogènes, les évènements périnataux ou anténataux et les conditions socio-économiques, défavorisées notamment.

TDAH et troubles du langage : un biais diagnostique chez les enfants nés en fin d’année ?

Selon une récente étude d’Epi-Phare, au sein d’un même niveau scolaire, les enfants les plus jeunes, nés en fin d’année, sont plus susceptibles de recevoir un traitement par méthylphénidate ou une prise en charge orthophonique que les enfants plus âgés, nés en début d’année.

L’étude Epi-Phare réalisée sur plus de 4 millions d’enfants français de 5 à 10 ans permet d’évaluer l’impact de la différence d’âge, à niveau scolaire équivalent, sur le diagnostic de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et de troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), et sur la fréquence d’initiation du méthylphénidate et de l’orthophonie pour prendre respectivement en charge ces troubles.

Selon les résultats obtenus après analyse des données françaises, le taux d’initiation d’un traitement par méthylphénidate augmente de 55 % chez un enfant natif de la fin de l’année (décembre) par rapport à un enfant natif de janvier de la même année.

Ce même phénomène est observé pour la prise en charge par des séances d’orthophonie : le recours à l’orthophonie augmente de 64 % pour les enfants nés en décembre en comparaison à ceux nés en janvier de la même année.

Cette étude française, la première menée sur la relation qui existe entre le mois de naissance et le recours au méthylphénidate ou à l’orthophonie, corroborent les conclusions issues d’études internationales.

Pour les auteurs, une explication à ce phénomène serait la différence de maturité entre deux enfants nés la même année, mais qui peuvent avoir jusqu’à 12 mois de différence. Cette immaturité relative liée à l’âge réel (et non par rapport aux camarades de classe) et ses conséquences en termes d’attention, de comportement et d’apprentissage, peut être à l’origine d’un excès de diagnostic de TDAH ou de TSLA, et de leur prise en charge. A contrario, au sein d’un groupe d’enfants, la maturité des enfants plus âgés peut rendre plus difficile le repérage d’un TDAH ou de TSLA.

En conclusion, les auteurs recommandent aux enseignants, médecins et orthophonistes d’ajuster leurs pratiques d’enseignement, de diagnostic et de prise en charge thérapeutique en conséquence. Ils recommandent également de porter une réflexion sur l’âge d’entrée à l’école, en tenant compte de la maturité, le mois de naissance et éventuellement une prématurité comme critères.

Poser le diagnostic:

Pour poser le diagnostic, il faut constater :

- des problèmes d’inattention : ne pas écouter, ne pas mener une tâche à terme, avoir du mal à s’organiser, pas d’effort mental soutenu, perd souvent ses objets, distrait par les stimuli, a des oublis fréquents, la pensée est discontinue, zap- pante (d’où les diagnostics de psychose infantile car le niveau d’inattention peut mimer la dissociation)

- des problèmes d’hyperactivité ou d’impulsivité : remue, se lève, court ou grimpe, a du mal à se tenir tranquille, est “monté sur ressorts”, parle trop, répond avant la fin des questions, a du mal à attendre son tour.

Pour beaucoup de gens, ce sont des enfants “mal élévés”, mais ce n’est justement pas le cas car les parents sont stricts concernant les pra- tiques sociales. il existerait des formes où un élément domine : soit l’élément attentionnel, soit l’élément hyperactif, dont le diagnostic est plus difficile ; la plupart du temps on retrouve les 2, même si certaines études font état de 60 % d’hyperactifs pour 40 % de TDa (plus dif- ficiles à diagnostiquer car il n’y a pas l’agitation incessante). Tout cela, doit altérer la qualité de vie de l’enfant : difficulté dans les apprentissages et les relations, à l’école, au sport, à la maison, etc. Le diagnostic est à exclure quand il n’y a pas de retentissement sur la socialisation, ni sur les apprentissages de l’enfant. Le diagnostic chez les filles est considéré comme plus difficile car constitué majoritairement de troubles attention- nels sans hyperactivité.

LIRE LA SUITE ICI MÉDECINE ET ENFANCE

GUIDANCE PARENTALE – BARKLEY

Programme d’entraînement aux habiletés parentales de Barkley

Le TDAH affecte aussi bien les interactions de l’enfant vis-à-vis de sa famille que celles des parents vis-à-vis de leurs enfants. Les parents rapportent ainsi un niveau de stress plus élevé lié à leur rôle parental et se perçoivent comme moins compétents. Parmi les réponses recommandées figure l’intervention auprès des parents, et notamment les groupes d’entraînement aux habiletés parentales. Le programme de Barkley possède une certaine ancienneté et une efficacité démontrée a été choisi par les centres experts du TDAH. Ce programme porte notamment sur la non-compliance, c’est-à-dire la difficulté à adhérer aux règles sociales ou familiales. Il est donc bien adapté au TDAH. Le programme s’inscrit dans un champ comportemental et cognitif : il vise à la fois à modifier certaines pensées et certains comportements que les parents peuvent avoir vis-à-vis de l’enfant.

En savoir davantage ICI

LA RITALINE, LA SOLUTION?

L’apparition du méthylphénidate (MPH), sous toutes ses formes (instantanée ou retard) et sous ses différents noms, a grandement modifié non seulement les contours de la pédiatrie en général et de la pédopsychiatrie, mais aussi la pensée des enseignants. Que l’on prenne cette apparition comme un progrès scientifique, un danger, une chance ou un malheur, tous les pra- ticiens devraient pouvoir répondre à la question des avantages et inconvénients du traitement médicamenteux chez l’enfant.

Aujourd’hui, face à de nombreux états, la question est posée sur les plans éthique et clinique de savoir s’il faut ou non prescrire devant une situation où les thérapeutiques non médicamenteuses ont échoué, pour raisons diverses, situation bloquée, grave, souvent d’échec, de retard et d’insupportabilité par l’entourage familial et scolaire ? Comment faire, surtout quand l’enfant est jeune et qu’il aborde le cycle scolaire primaire au moment où il arrive au terme de son suivi dans un CaMSP et que se pose la question de savoir s’il va tenir au CP, où les exigences de stabilité et de concentration sont un préalable aux apprentissages ? Peut-on éviter à l’enfant d’entrer dans une spirale (l’engrenage de Rousseau) qui va lui réserver un avenir néfaste.

LIRE LA SUITE ICI MÉDECINE ET ENFANCE

Des chiffres pour le traitement

Le traitement médicamenteux du TDAH est associé à une réduction des risques de comportements suicidaires, de toxicomanie, d’accidents de transport et de criminalité. Et cette réduction de risque est plus importante pour les événements récurrents d’après une étude parue dans le BMJ.

Les troubles de déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH) sont associés à différents risques pour la santé : comportement suicidaire, abus de substances, blessures accidentelles, accidents de transport, ou encore criminalité.

Une équipe a évalué l’impact du traitement médicamenteux du TDAH sur ces différents comportements, y compris les cas de récurrence sur deux ans, à partir de registres nationaux en Suède. Les personnes concernées étaient âgées de 6 à 64 ans, avaient un diagnostic de TDAH et commençaient ou non un traitement médicamenteux dans les trois mois suivant le diagnostic.

Sur 148.581 personnes atteintes de TDAH (âge médian de 17,4 ans ; 41,3% de femmes), 84 282 (56,7%) ont commencé un traitement médicamenteux, le méthylphénidate étant le médicament le plus fréquemment prescrit (88,4%).

Le traitement médicamenteux du TDAH a été associé à une réduction des taux de premiers comportements suicidaires (0,83 ; 0,78 à 0,88), d’abus de substances (0,85, 0,83 à 0,87), d’accidents de transport (0,88, 0,82 à 0,94) et de criminalité (0,87, 0,83 à 0,90).

En revanche, la réduction n’était pas statistiquement significative pour les blessures accidentelles (0,98, 0,96 à 1,01). Pour les événements récurrents, le traitement médicamenteux du TDAH était significativement associé à une réduction des taux pour les cinq critères d’évaluation.

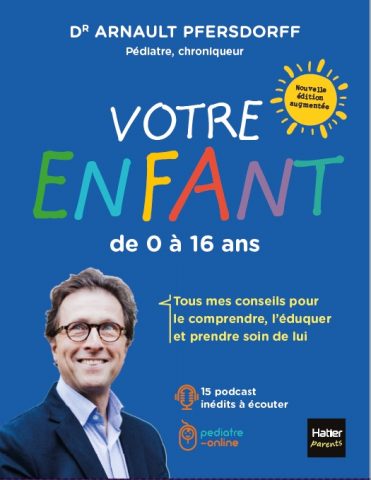

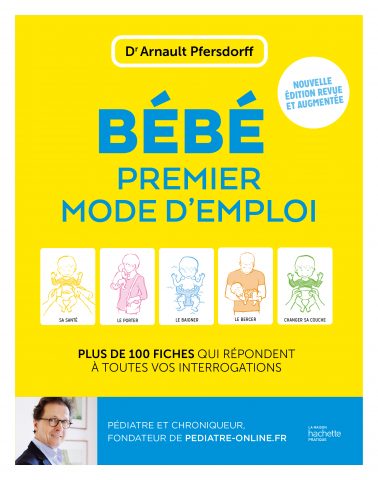

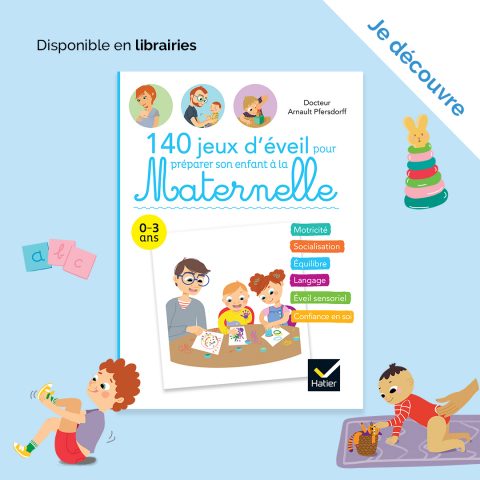

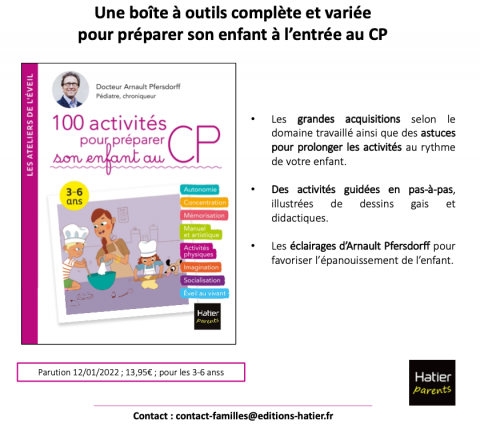

ET TOUS MES AUTRES LIVRES FAITS POUR VOUS ET VOTRE ENFANT

↓↓↓

Déclaration de consensus international de la World Federation of ADHD

Les travaux de consensus des experts internationaux sur le #TDAH #ADHD peuvent se résumer ainsi :

Toutes les études convergent vers des chiffres de prévalence de l’ordre de 5 %, quels que soient les pays ; par contre, la qualité du repérage, l’âge du diagnostic et l’accès au traitement pharmacologique est très variable selon les pays.

Le TDAH est un trouble chronique dans lequel des symptômes d’inattention et/ou d’hyperactivité/impulsivité inappropriés par rapport au développement entraînent un handicap dans de nombreux aspects de la vie. Le trouble, qui débute dans l’enfance ou au début de l’adolescence, est plus fréquent chez les garçons que chez les filles, touche 5,9 % des jeunes et 2,8 % des adultes dans le monde. De multiples facteurs de risque génétiques et environnementaux se cumulent et se combinent de différentes façons pour causer le TDAH. Ces facteurs de risque entraînent de subtils changements dans plusieurs réseaux neuronaux et dans les processus cognitifs, motivationnels et émotionnels qu’ils contrôlent. Les personnes avec TDAH ont un risque élevé d’échec scolaire, de comportement antisocial, d’autres problèmes psychiatriques, de troubles somatiques, d’abus de drogues et d’alcool, de blessures accidentelles, de tentatives de suicide et de décès prématuré, y compris par suicide.

En conséquence, le TDAH coûte à la société des centaines de milliards de dollars chaque année. Plusieurs médicaments sont sûrs et efficaces pour traiter le TDAH et pour prévenir de nombreuses évolutions défavorables. Des traitements non médicamenteux sont disponibles, mais, par rapport aux médicaments, ils sont moins efficaces pour réduire l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité.

Déclaration de consensus international de la fédération mondiale du TDAH© World ADHD Federation

En savoir davantage ICI sur le site de https://www.tdah-france.fr/

ALORS QUE FAIRE?

Certains hyperactifs sont calmes, la maladie ne se traduit pas uniquement sur le plan moteur. Et certains enfants « agités » ne sont pas des hyperactifs.

L’agitation motrice dans le TDAH se maintient au-delà de ce qui est habituel pour l’âge et peut susciter des réactions adverses de l’entourage et des enseignants qui n’arrivent plus à faire face à la situation de l’enfant, générant des cercles vicieux délétères. Le retentissement sur la vie sociale de l’enfant va croissant avec le temps, malgré l’envie qu’il a de nouer des interactions sociales : il se fait souvent rejeter progressive- ment des différents cercles relationnels : de ses pairs à l’école ou en sport, des enseignants, des éducateurs sportifs…

Cette agitation, non spécifique, est aussi retrou- vée comme mode d’expression d’autres troubles : les troubles du sommeil de l’enfant et notamment du syndrome d’apnées obstructives du sommeil de l’enfant (SOAS), les troubles du spectre de l’au- tisme (TSA), et de façon plus générale les difficultés psychoaffectives de l’enfant.

LE TDAH, C’EST QUOI AU JUSTE?

Pathologie scolaire du XXIe siècle, il questionne : est-ce un trouble ou un symptôme lié à notre mode de vie, notre société ? Les deux, peut-être. On sait désormais en faire le diagnostic de manière précoce. Et ça se soigne. Reconnaître le trouble le plus tôt possible permet une meilleure prise en charge et surtout évite de nombreuses déconvenues.

Les signes doivent être présents avant l’âge de 12 ans, se manifester dans plusieurs milieux et être à l’origine d’une gêne fonctionnelle.

Le trouble se caractérise par une triade symptomatique à savoir de l’inattention, de l’impulsivité et de l’agitation motrice. Dans les classifications (DSM5, APA, 2015 ; CIM11, WHO, 2018), l’atteinte attentionnelle est envisagée comme associée ou non à l’impulsivité et l’hyperactivité.

La particularité de ce trouble est son impact majeur dans toutes les sphères de la vie de l’individu atteint : famille, relations amicales, milieu scolaire puis ultérieurement professionnel. On peut ainsi parler d’un trouble de l’adaptation, voire d’un défaut d’adaptation, du sujet agité et distrait.

Quel retentissement sur le développement?

CA NE SE VOIT PAS TOUJOURS

Il faut déconstruire les préjugés. Faire le tri, un enfant qui mâchouille, qui tripote ses cheveux sans cesse, qui se tape la tête la nuit pour dormir, ce n’est pas nécessairement un TDAH. Les parents avec le médecin vont détricoter ces signes d’appel qui souvent inquiètent les parents. Si nécessaire des tests seront alors engagés.

Il faut aussi savoir faire la part des choses entre un enfant qui coupe la parole tout le temps et un TDAH. Ce n’est pas synonyme. Gare aux adjectifs lâchés un peu trop tôt. L’éducation des parents joue aussi, mais n’explique pas tout. En revanche attention à un enfant qui montre des troubles de l’oralité, par exemple qui est très impulsif sur la nourriture et a tendance à développer de l’obésité, du surpoids.

Le TDAH n’est pas non plus un trouble de l’attention, mais un défaut de la manière d’organiser sa propre attention. La nuance est de taille et cela explique qu’il faille être accompagné par des professionnels pour avancer dans le diagnostic. L’heure de déconcentration change aussi dans la journée, moins déconcentré en fin de matinée, surtout si l’équipe éducative sait l’intéresser. Son attention est encore « mobilisable ».

ET TOUS MES AUTRES LIVRES FAITS POUR VOUS ET VOTRE ENFANT

↓↓↓

MANQUE DE DÉBROUILLARDISE

À la maison, à l’école, ça se remarque peu à peu, sa difficulté à s’habiller tout seul, à se brosser les dents, les petits gestes de la vie de tous les jours, au début vous vous dîtes qu’il est « dans la lune », mais peu à peu ça devient perturbant.Alors vous le grondez, ce qui ne sert naturellement à rien, vous vous fâchez, parfois ça peut envenimer la relation dans le couple, etc. Et puis un jour, vous en parlez, ou vous répondez aux questions du pédiatre ou du soignant qui commence à remarquer quelque chose. Pas toujours facile à accepter, mais quand l’épuisement s’est installé, certains mots s’acceptent mieux.

Il faut donc confirmer ou infirmer le diagnostic, afin d’éviter que le trouble s’installe dans ce qu’on appelle dans notre jargon une « chronicisation ».

QUE FAIRE?

Avant de vous laisser prescrire des médicaments (par exemple méthylphénidate= Ritaline), utiles très souvent, adaptés selon les jours de la semaine et les activités de votre enfant, il y a l’approche environnementale, les options alimentaires, l’activité physique, l’accompagnement par des professionnels, le yoga, la sophrologie, l’hypnose, la prise en charge psychologique, orthophonique bien souvent, psychomotricienne. Votre praticien va vous orienter, après que le bilan initial ait été fait.

Pour en savoir davantage, cliquez ICI

.

.